书画有伪作,自古已然,不胜枚举。梁武帝辨别不清王羲之的字,令陶弘景鉴定,大约可算专家鉴定文物的最早故实了。以后唐代的褚遂良等,宋代的米芾父子,元代的柯九思,明代的董其昌,清代的安岐,直到现代已故的张珩先生,都具有丰富的经验和敏锐的眼光。

既称为鉴定,当然须在眼见实物的条件下,才能作出判断,而事实却有许多有趣的例外。我曾听老辈说过康有为一件事:有人拿一卷字画请康题字,康即写“未开卷即知为真迹”,见者无不大笑。原来求题的人完全是“附庸风雅”,康又不便明说它是伪作,便用这种开玩笑的办法来应付藏者,也就是用“心照不宣”的办法来暗示识者。这种用X光式的肉眼来鉴定书画,恐怕要算文物界的奇闻吧?

相反的,未开卷即知为伪迹的,或者说未开卷即发现问题的,也不乏其例。假如有人拿来四条、八条颜真卿写的大屏,那还用打开看吗?

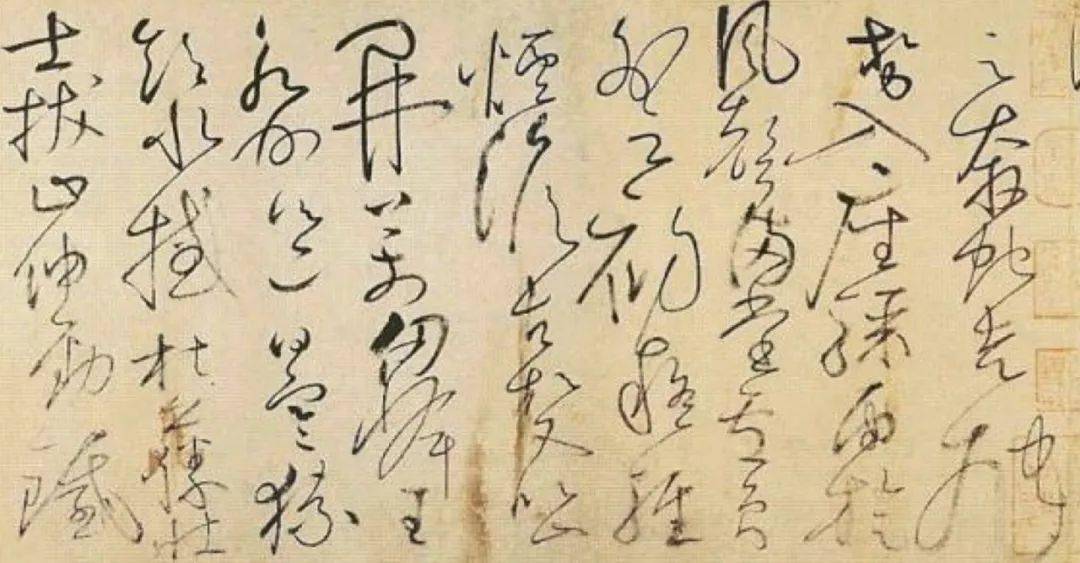

宋 米芾《宝章待访录》

我曾从著录书上、法帖上看到两件古法书的问题,一件是米芾的《宝章待访录》,一件是张即之写的《汪氏报本庵记》。这两件的破绽,都是从一个“某”字上露出来的。

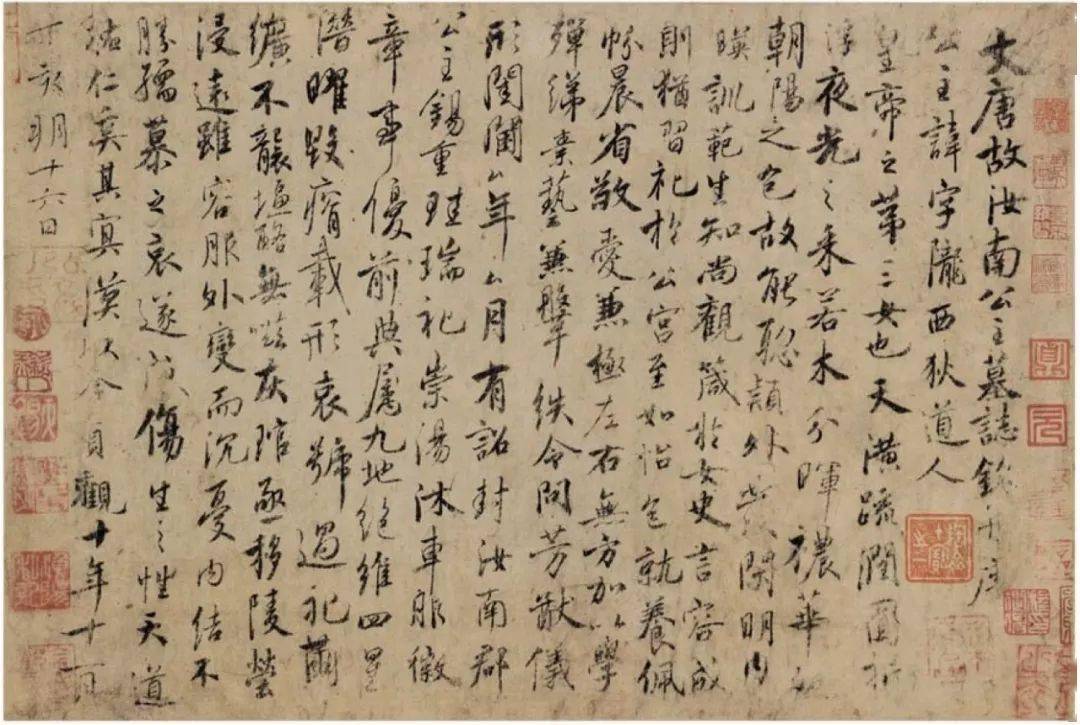

张即之《汪氏报本庵记》

先要谈谈“某”字的意义和它的用法。“某”是不知道一个人姓名、身份等,或不知一件事物的名称、性质等,找一个代称字,在古代也有用符号“△”的。陆游《老学庵笔记》卷六说:“今人书某为△,皆以为从俗简便,其实古某字也。《穀梁·桓二年》:‘蔡侯、郑伯会于邓。’范甯注曰,‘邓△地。’陆德明《释文》曰:‘不知其国,故云△地,本又作某。’”按:自广义来说,凡字都是符号;自狭义来说,“△”在六书里,无所归属,即说它是“从俗简便”,实在也没什么不可的。况且从校勘的逻辑上讲,陆放翁的话也有所不足。同一种书,有两个版本,甲本此字作A,乙本此字作B。A之与B不同,可能是同一字的异体,也可能是另一字。用法相同的字,未必便算是同一字。但可见唐代以前,这“△”符号,已经流行使用了。

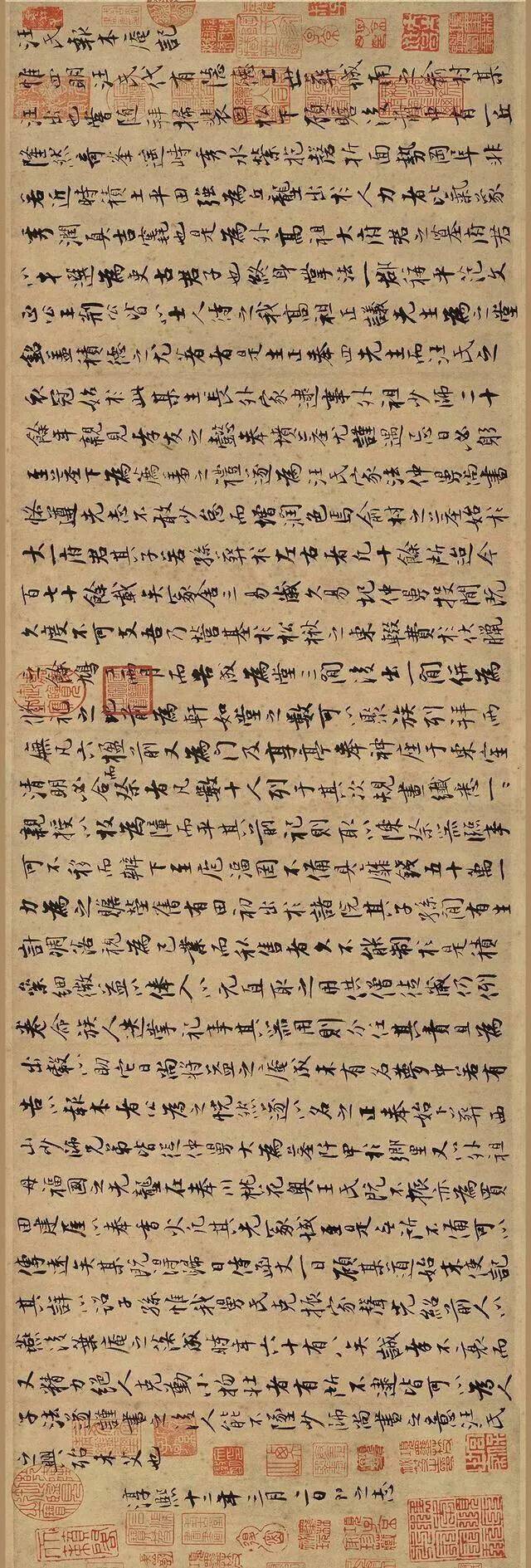

今天见到的唐代虞世南书《汝南公主墓志》草稿中,即把暂时不确知的年月写成“△年△月”以待填补。这卷草稿虽是后人钩摹的,但保存着原来的样式。

上海博物馆藏虞世南《汝南公主墓志》(传)纸本

又有写作“”符号的,有人认为即是“某乙”的简写,其实只是“△”号的略繁写法,如果是“某乙”,那怎么从来没见有将“某甲”写作“”的呢?代称字用符号“△”,问题并不大,而“某”字却在后世发生了一些纠葛。

《论语》中“某在斯、某在斯”,是第一人对第二人称第三人的说法。古籍中凡第一身自称作“某”的,都是旁人记述这个人的话。因为古代人常自称己名,没有自用“某”字自作代称的。我们从古代人的书札成撰写的碑铭墓志的拓本中,都随处可以见到。例如苏轼自己称“轼”,朱熹自己称“熹”。

古代子孙口头、笔下都要避上辈的讳,虽有“临文不讳”的说法见于礼经明文,但后世习俗,越避越广,编上辈文集的人,常常把上辈自己书名处,也用“某”字代替。我们如拿文集的书本和其中同一文的碑铭石刻或书札墨迹比观,即不难看到改字的证据。

不知什么时候开始,有人自己称“某”。我们有时听到二人谈话,当自指本人时,常说:“我张某人”、“我李某人”,他们确实不是要自讳其名,而是习而不察,成为惯例。

清代诗人王士禛,总不能算不学了吧?但他给林佶有几封书札,是林氏为他写《渔洋精华录》时,商量书写格式的,有一札嘱咐林氏在一处添上他的名字,原札这样写:“钱牧翁先生见赠古诗,题下添注贱名二字。”此下便写出他要求添注的写法是:“古诗一首赠王贻上”一行大字,又在这一行的右下边注两个小字“士〇”。如果只看录文的书籍,必然要认为是刻书人避雍正的讳,画上一个圈。谁知即是王士禛自讳其名呢!刑部尚书大官对门生属吏的派头,在这小小一圈中已跃然纸上了。所以宋代田登作郡守,新春放灯三日,所出的告示中不许写“燈”字,去掉“燈”字右半,只写“放火三日”。与此真可谓无独有偶。

王士禛像

宋代米芾好随手记录所见古代法书名画,记名画的书,题为《画史》,记法书的书,题为《书史》。《书史》之外,还有一部记法书的书,叫作《宝章待访录》。这部书早已有刻本。明代末叶一个收藏鉴定家张丑,收到一卷《宝章待访录》的墨迹,他相信是米芾的真迹,因而自号“米庵”。这卷墨迹的全文,他全抄录下来,附在他所编著的《清河书画舫》一书之中。这卷墨迹一直传到二十世纪二十年代初期,还在收藏鉴赏家景贤手中。景氏死后,已不知去向。

这卷墨迹,我没见到过,但从张丑抄录的文词看,可以断定是一件伪作。

理由是,其中凡米芾提到自己处,都不作“芾”,而作“某”。

我们今天看到许多米芾的真迹,凡自称名处,全都作“黻”或“芾”,他记录所见书画的零条札记,流传的有墨迹也有石刻,石刻如《英光堂帖》《群玉堂帖》等等,都没有自己称名作“某”字的。可知这卷墨迹必是出自米氏子孙所手抄。北京图书馆藏米芾之孙米宪所辑《宝晋山林集拾遗》宋刻原本,有写刻米宪自书的序,字体十分肖似他的祖父,比米友仁还像得多,那么安知不是米宪这样手笔所抄的?如果出自米宪诸人,也可算“买王得羊”,“不失所望”了。谁知卷尾还有一行,是:“元祐丙寅八月九日米芾元章譔”,这便坏了,姑先不论元祐丙寅年时他署名用“黻”或用“芾”,即从卷中自避其名,而卷尾忽署名与字这点上看,也是自相矛盾的。

香港中文大学文物馆藏《英光堂帖》中《不烦》帖刻本

现在还留有一线希望,如果这末行名款与卷中全文不是一手所写,而属后添,那么全卷正文或出自米氏子孙所录,不失为宋人手迹,本无真伪之可言:如果末行名款与正文是一手所写,那便是照着刻本仿效米芾字体,抄录而成,可算彻底伪物了。好事的富人收藏伪物,本是合情合理的,但张丑、景贤,一向被认为是有眼力的鉴赏家,也竟自如此上当受骗,岂非咄咄怪事乎?

又南宋张即之书《汪氏报本庵记》,载在《石渠宝笈》,刻在《墨妙轩帖》,历迹曾经延光室摄影发售,解放后又影印在《辽宁博物馆藏法书》中。全卷书法,结体用笔,转折顿挫,与张氏其他真迹无不相符,但文中遇到撰文者自称名处,都作“某”。这当然不能是张即之自己撰著的文章了。在1973年以前,张氏一家墓志还没发掘出来时,张氏与汪氏有无亲威关系,还不知道,无法从文中所述亲戚关系来作考察。看到末尾,署名处作“即之记”三字。记是记载,是撰著文章的用词,与抄、录、书、写的意义不同,那么难道南宋人已有自称为“某”像“我张某人”的情况了吗?

辽宁省博物馆藏张即之《汪氏报本庵记》

这个疑团曾和故友张珩先生谈起。张先生一次到辽宁鉴定书画,回来告诉我,说“即之记”三字是挖嵌在那里的。可能全卷不止这一篇,或者文后还有跋语,作伪者把这三个字从旁处移来,嵌在这里,便成了张即之撰文自称为“某”了。究竟文章是谁作的呢?友人徐邦达先生在楼鑰的《攻媿集》中找到了,那么这个“某”字原来是楼氏子孙代替“鑰”字用的。这一件似真而假,又似假而真的张即之墨迹公案,到此真相才算完全大白了。

还有古画名款问题。在那十年中“征集”到的各地文物,曾在北京故宫博物院中展出。有一幅宋人画的雪景山水,山头密林丛郁,确是范宽画法。三拼绢幅,更不是宋以后画所有的。宋人画多半无款,这也是文物鉴赏方面的常识。但这幅画中一棵大树干上不知何时何人写上“臣范宽制”四个字,便成画蛇添足了。

按宋人郭若虚《图画见闻志》中说得非常明白,范宽名中正,字中(仲)立。性温厚,所以当时人称他为“范宽”。可见宽是他的一个诨号。正如舞台上的包拯,都化装黑脸,小说中便有“包黑”的诨号。有农村说书人讲包拯故事,说到他见皇帝时,自称“臣包黑见驾”,这事早已传为笑谈。有人问我那张范宽画是真是假,我回答是真正宋代范派的画。问者又不满足于“范派”二字,以为分明有款,怎么还有笼统讲的余地?我回答是,如不提到款字,只看作品的风格,我倒可以承认它是范宽,如以款字为根据,那便与“臣包黑见驾”同一逻辑了。

所以在摄影印刷技术没有发达之前,古书画全凭文字记载,称为“著录”。见于著名收藏鉴赏家著录的作品,有时声价十倍。其实著录中也不知误收多少伪作品、或冤屈了多少好作品。

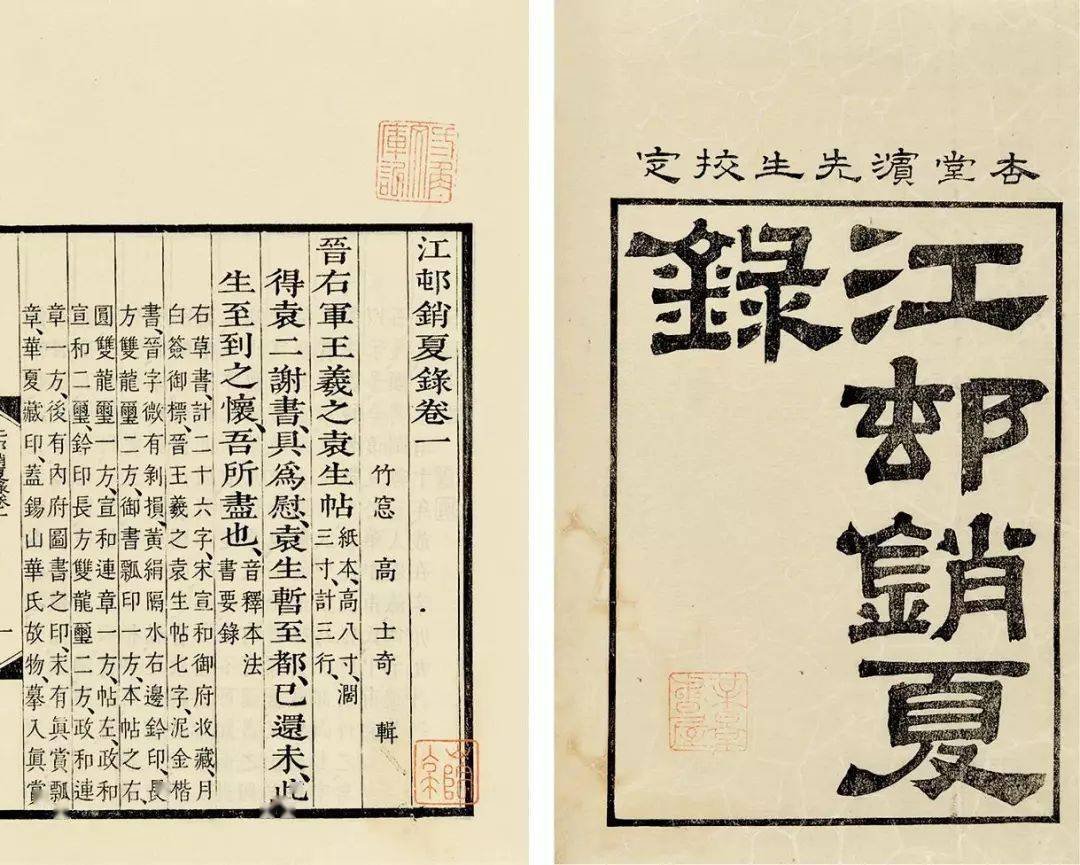

例如前边所谈的《宝章待访录》,如果看到原件,印证末行款字是否后人妄加,它可能不失为一件宋代米氏后人传录之本!《汪氏报本庵记》如果仅凭《石渠宝笈》和《墨妙轩帖》,它便成了伪作;宋人雪景山水,如果有详细著录像《江村销夏录》的体例,也只能录下“臣范宽制”四个款字。倘若原画沉埋,那不但成了一桩古画“冤案”,而且还成了“包黑”之外的又一笑柄。

高士奇辑《江邨销夏录》和刻初印本

从这里得到三条经验:古代书画不是一个“真”字或一个“假”字所能概括;“著录”书也在可凭不可凭之间;古书画的鉴定,有许多问题是在书画本身以外的。

———END———

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,永久会员只需109元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: nanadh666